■手話

手指の動きや形、表情などを組み合わせて表現し、意思や情報を伝え合う。視覚を活用した言語であり、ろう者にとっての、母語といわれる。

左手の甲に右手を垂直に置き、右手をそのまま自分の顔の方に上げる。

聴覚の障害は、全く聞こえない、僅かに聞こえる、特定の条件下で聞き取りづらくなるなど、程度や状態が人によって異なる。また、それらの障害は、見た目からはわかりづらく、周囲に気づかれにくい。どんな配慮や工夫をすれば、聴覚に障害がある人も暮らしやすい社会になるだろう。まずは、聴覚の障害について知るところから始めよう。

さまざまなコミュニケーション手段

聴覚に障害のある人は、それぞれの「聞こえ」の状態や、場面、相手に応じて、次のようなコミュニケーション手段を用いている。

手指の動きや形、表情などを組み合わせて表現し、意思や情報を伝え合う。視覚を活用した言語であり、ろう者にとっての、母語といわれる。

補聴器などで、残っている聴力を補い、併せて、話をしている人の口の形も見て、相手の言っていることを理解し、自身の発音器官を使って発語する方法。

「あ・い・う・え・お」などの五十音や数字、アルファベットなどを、手で形作って表すコミュニケーション手段。

〈写真3点:イメージマート〉

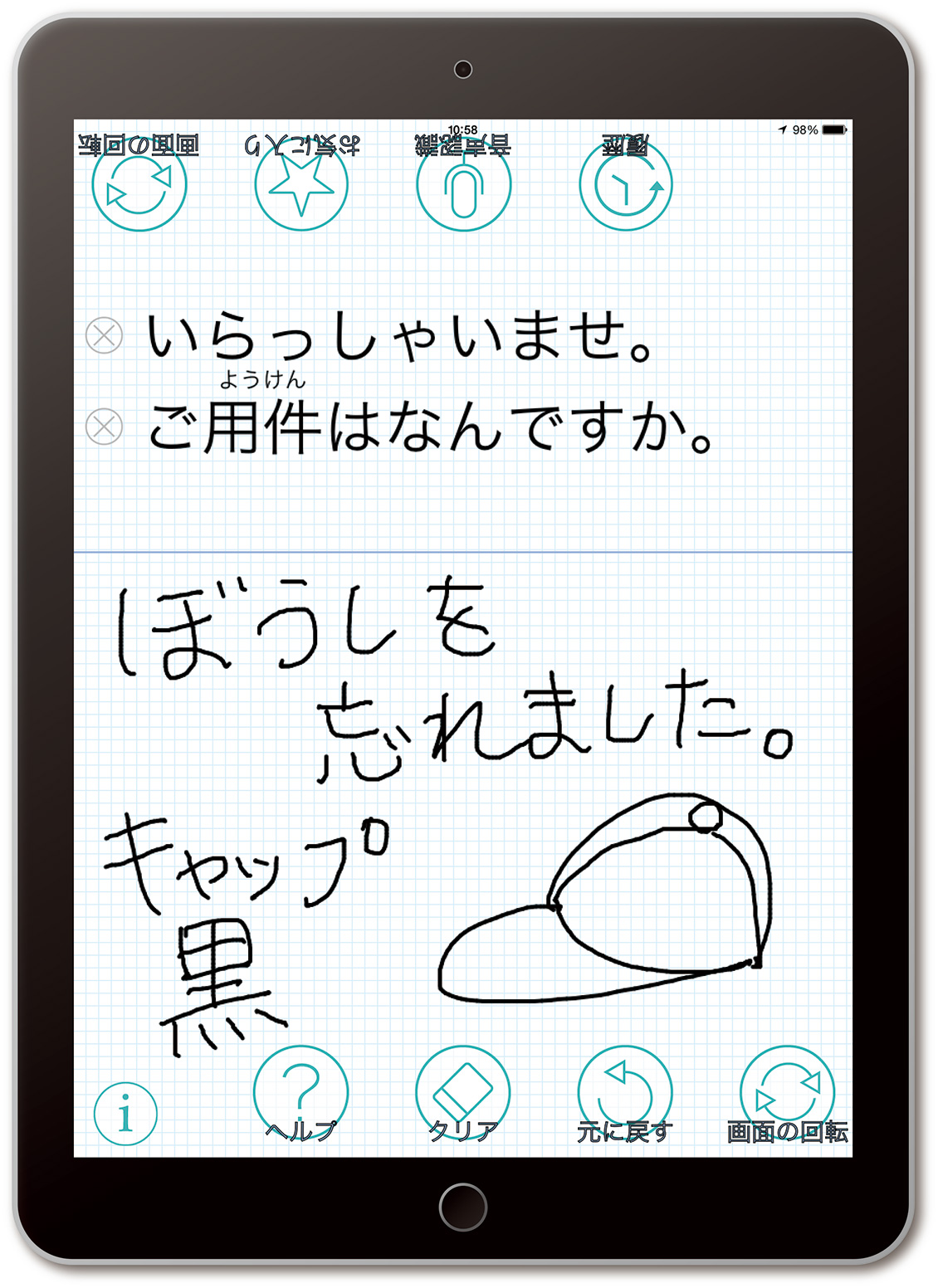

筆談は、紙などに文字や文章などを相互に書いて伝え合うコミュニケーション手段。現在では、音声を文字化したり、文字を音声化したりするアプリケーションが開発されている。

聴覚に障害がある人とのコミュニケーションを支援するアプリケーション

〈開発元:国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)、提供元:株式会社フィート〉

聴覚に障害がある人の困りごとについて知ろう

聴覚に障害がある人は、日常生活の次のような場面で、困ったり、不安を感じたりしている。もしも、周りで困っている様子を見かけたら、どうすればよいか、考えてみよう。