第1回 | 虹色の彩雲も、南岸低気圧も、雲をまるごと愛する研究者

雲を眺めるのが好きだという人は多い。

ただ見ているだけで楽しいし、想像力をかき立てられる。ぼく自身、子どもの頃、雲は綿あめかもしれないと考えてあまーい夢にひたったり、ふかふかした雲に乗りたいと願ったりしていたのを思い出す。長じても、かなりの「雲好き」だという自覚があり、空を見渡せるような格好の雲観察場所にいさえすれば、ひがな一日、雲を見て過ごせる。

けれど、ぼくの今の環境では、それがなかなかかなわない。まわりを住宅に囲まれて、少しでも空を見るためには、近所の月極駐車場まで足を運ぶ必要がある。気軽に雲を見ることができず、雲ロス状態になってしまう。

そんな状況下で、一服の清涼剤となるのが、ツイッターアカウント@arakencloudだ。あるいは、Facebookで「荒木健太郎」をフォローすればいい。これでもか、というくらい美しい雲の写真をアップしてくれており、まさに眼福につきる。雲を愛でる「雲愛」の欲求を満たすことができる。

と同時に、なぜこんな写真が撮影できるのかと不思議に思う。特に、雲が虹色に色づく彩雲(詳しくは後述)の写真は、自分が撮影してもこんなふうにはならない! と嫉妬を覚えるほどだ。

これらのアカウントの主、荒木健太郎さんは、気象庁気象研究所の研究官であり「雲研究者」である。その専門知識をいかし、素敵な写真をアップし続けている。冬になると、雲だけではなく地上に落ちてきた雪の結晶や、霜など、問答無用に美しい写真を日々、公開しており、目を奪われるばかりだ。

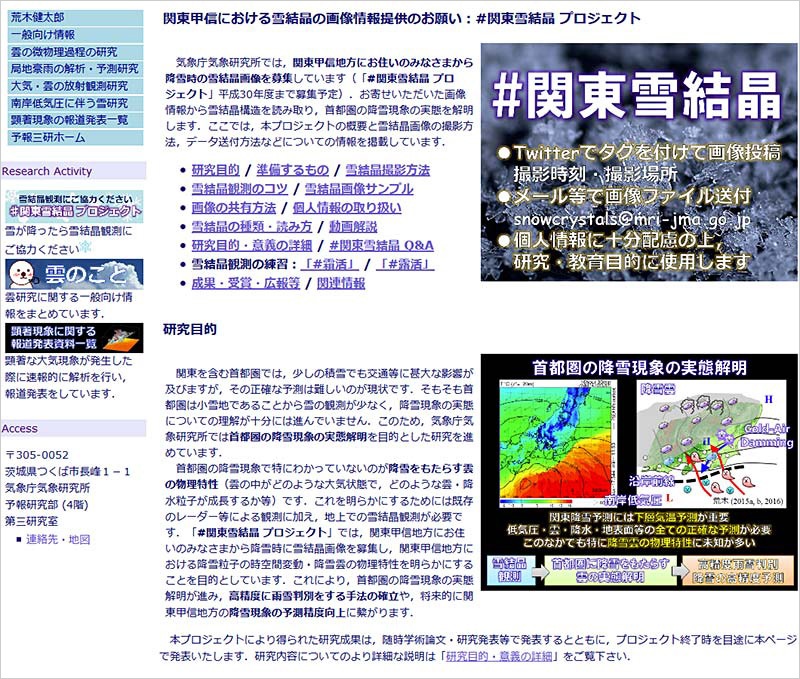

この人はいったいなんなんだ。最初の時点では研究者というより、超絶的な写真テクの持ち主として認識していたわけだが、荒木さんがTwitterで、「#関東雪結晶」や「#霜活」というタグをつけて発信している内容を見て、おおっと身を乗り出した。なんとこれはネットを利用した市民参加型の気象研究なのだという。

つまり、荒木さんはものすごい写真の撮り手であるだけでなく、それすらも研究の一部、というたぐいの研究者なのだ。

興味津々で、茨城県つくば市長峰にある気象研究所を訪ねた。

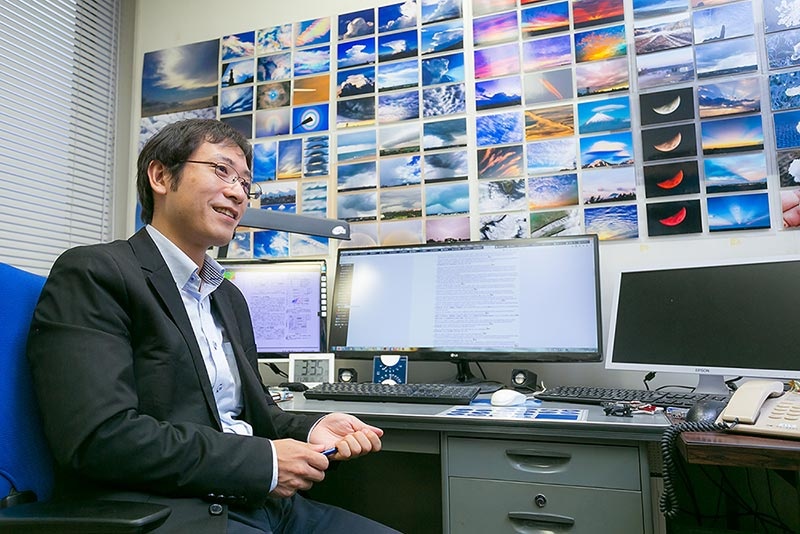

荒木さんの研究室は、予想にたがわぬ「雲愛の世界」だ。壁一面に様々な雲の写真が美しくレイアウトされた上で「展示」されており、展覧会さながらともいえる。

研究について伺うべきが、まずは写真の撮り方を指南してもらうことになった。

衝撃だったのは、別にすごい機材を使っているわけではない、ということ。

「彩雲は、コンパクトデジタルカメラです。40倍くらいに拡大して、色づいているところだけを撮るとこんなふうになるんですよね。それから、霜や雪の結晶の写真は、スマホのカメラに100円ショップで売っているマクロレンズのアダプタをつけて撮っているんです。」

まったく、心底驚いた。

まず、彩雲というのは、文字通り、七色に色づいた雲のことで、その気になって探せば、日常的に見られる。太陽の近くに薄い雲がかかっている時に、その端のあたりに注目するべし。太陽を直接見るのは避けなければならないが、雲が太陽にかかったらチャンスで、そのまわりを探してみるといい。本気で探せば、毎日のように見える。

「たしかに、珍しいと思われがちですけど、季節や場所を問わず頻繁に出会えます。太陽から視角度10度以内のあたりが多いです。ちょっと詳しく言うと、雲を作る雲粒子が、氷晶ではなくて、水で出来ている場合にだけ見えるんですが、特に見つけやすいのは、もこもこした積雲の縁ですかね。例えば、太陽が積雲に隠れたタイミングで雲の輪郭付近を見ると、だいたい彩雲がいます。巻積雲や高積雲と呼ばれる上層、中層の雲で、レンズ状やアーモンド状になったものですと、大規模に広がって天女の羽衣みたいなものも、時々、見られますよ。」

実は頻繁に出会える彩雲。形もさまざまだ。(写真提供:荒木健太郎)

雲は、大気中に浮いている水の粒や氷の粒が集まってできている。彩雲は、水の雲で起きる回折現象なので、それを選ばないと見えない。ぼくが彩雲観察をはじめた初期に目安にしていたのは、目に見えて動いている雲は低いところに出来ているので水雲が多く、それが太陽にかかると縁が七色に色づくということだろうか。でも、どのみち雲は水か、氷か、両方混ざっているかなのだから、とりあえず、太陽が雲にかかっている時に雲の縁を見るだけでも、彩雲に会う確率は格段にあがる。本当にしょっちゅう出ているのだから。

そして、撮影には、40倍くらいの望遠機能がついたコンデジがよい。それが荒木さんの助言だ。これはぼくにとっては盲点で、もっと広角の絵を撮ろうとしていた。でも、それだと太陽のまわりの明るい部分に露出が引きずられて、繊細な七色の彩りのディテールが飛んでしまう。ぼくがうまくいかないと感じていたのは、つまり、そういうことだったのだ。

「ただ、注意してほしいんですが、観察する時には必ず建物などで太陽を隠してください。太陽からの直接光を裸眼で受けると眼を傷めてしまいますし、その方が探しやすくなります。太陽をうまく隠せば、実はスマホでもきれいに撮影できることがあります。太陽の出ている空で虹色を探す時はサングラスを着用しておくと安心です。建物以外でも街灯や信号機などでうまく太陽だけが隠れるところに移動したり、工夫してみるといいと思います。」

そのようなかんじで、とんでもなく美しい彩雲は、想像していたよりもはるかに気軽に撮影されていたことが分かった。ちょっと興奮してしまった。

そして、「#霜活」、および、「#関東雪結晶」の件。

雪の結晶や霜の写真が、「市民参加型研究」とどうつながるのだろう。

「2014年2月に関東で大雪があったじゃないですか。あれがきっかけなんです。関東平野では年に数回くらいしか積雪がありませんけど、少しの雪でもかなり影響が出ますよね。それなのに、予測の精度が良くないことが多いんです。最近は数値予報モデルとかが発達してきて、スーパーコンピュータもどんどん性能がよくなって、細かい現象が解像できるようになっているのに、低気圧ぐらいのわりと大きなスケールの現象が予測できないっていうのは、実は関東の雪くらいなんです。」

関東の雪というのはたしかにやっかいだ。しょっちゅう降るわけではないから、社会的なインフラが整備されておらず、少々の積雪でも交通が止まり、日常生活が破綻する。車がスリップして負傷事故が多発し、時には亡くなる人もいる。雪国の人からは対策不足をよく揶揄されるし、それはまっとうな意見なのだが、それでも、雪が降るごとにトラブルが起きる。

2014年2月14日から15日にかけて関東甲信地方を襲った豪雪は、埼玉県秩父市で98センチ、熊谷市62センチ、栃木県宇都宮市で32センチと、過去の観測記録を塗り替えた。また、山梨県甲府市では114センチ、河口湖では143センチというとんでもない積雪があり、一時、交通が遮断された。ここまでくれば、雪国の人にも「トラブルが起きて当然。」と納得してもらえるかもしれないものの、それほどに大きな気象を予測するのが難しいというなら、それはやはりとても困る。

「関東の雪が予測しにくい理由は、結構複雑です。そもそも、その現象がどういうものなのかっていうところまで、まず理解ができてないんですね。低気圧に伴って雪が降るというのはまさにそのとおりなんですけれども、予測するためには、まず低気圧の発達度合いですとか、雲がどう広がって、その雲の中にどういう粒子があるのか、それがどういうふうに成長して降ってくるかっていうのを、まず知る必要があります。で、降ってきた雪とか雨が、地上付近の空気を冷やして、より雪が降りやすくするような状況を整えるので、正確な予測には、地表付近の状態も含めて全部、考えないといけないんです。」

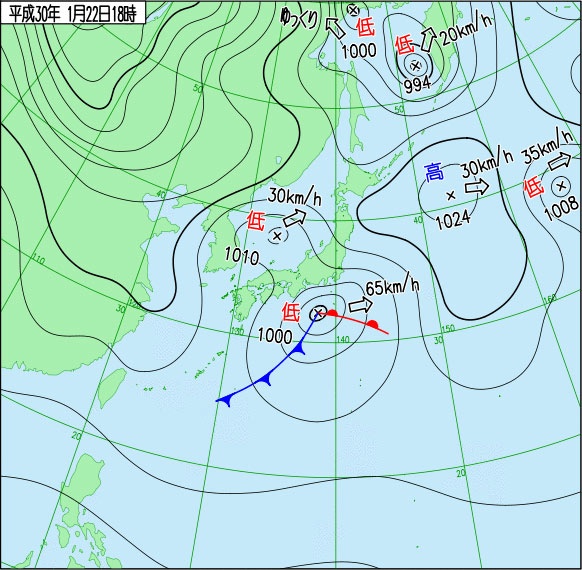

関東に雪を降らせる低気圧は、いわゆる「南岸低気圧」だ。前線(注:異なる気団の境界面が地表などと交わっている線のこと。これを境に、気候が変わることが多い。)を伴う温帯低気圧で、日本の南海上を進み、広範囲に雨や雪をもたらす低気圧のことをそう呼んでいる。直近では、1月22日、今年(2018年)はじめて関東甲信地方で雪が降った際にも、南岸低気圧が日本列島の南海上を通過していた。

南岸低気圧にともなう雲の中で雪ができる物理的な過程だけでなく、それが地上に落ちてきた時に、雪のままなのか、雨になっているか、非常に多くの要素がかかわっている。これが日本海側なら、大陸からの寒気が吹き出してきて、相対的に温かい日本海から熱と水蒸気を得て発達した積乱雲が来ると、気温が低いため問答無用で雪という状況らしいが、関東の場合、雨なのか雪なのかなかなか定まらない。けれど、雨の場合と雪の場合では、社会生活への影響はまったく違ってしまう。

予報精度を高めるためには、現象を理解しなければならず、それには従来以上の観測が必要になる。どうすればいいのか。突破口の1つが、市民が参加する「#関東雪結晶 プロジェクト」なのだった。