第5回 |「ゲリラ豪雨」の被害をできるだけ避けるには

「よくテレビでゲリラ豪雨って言われるじゃないですか。あれって、気象関係者から見ると、悔しいんですよね。ちゃんと予測して警報を出した事例でも、夕方の番組でゲリラ豪雨と言われてしまうこともあるわけです。でも、考えてみてください。予測できないからゲリラなんですよ。ちゃんと予測しているのにゲリラと言われても釈然としなくて。」

積乱雲の予測と防災にまつわる話題を、荒木さんはこんなふうに語り起こした。

ゲリラ豪雨というのは気象庁が定めた正式な用語ではない。突然降って、突然去っていくような、局地的な大雨のことを、予測できているかどうかに関わらずマスメディアでは呼んでいることが多い。

これは、気象庁の言葉では、「局地的大雨」に相当する。「急に強く降り、数十分の短時間に狭い範囲に数十mm程度の雨量をもたらす雨」というのが定義だ。荒木さんは、もう一歩踏み込んで、災害をもたらしうる局地的大雨のことを、「局地豪雨」と呼ぼうと提唱している。

マスメディアでは、報道に値する一定の被害、たとえば都市での道路の冠水や浸水などをもたらすものでないと報道されないので、ことテレビなどで見るものについては、荒木さんがいう「局地豪雨」、つまり、「局地的大雨のうち、災害を発生させるもの」に相当するかもしれない。

さらに気象庁には「集中豪雨」という言葉もあって、「同じような場所で数時間にわたって強く降り、100mmから数百mmの雨量をもたらす雨」とされている。このレベルになると、土砂災害、河川の氾濫といった大規模な水害の原因となる。

ちょっとこのあたり、用語がひとすじなわではいかないが、大気現象としては局地的であることには違いない。範囲と時間の要素を抜き出すと、局地的大雨は「狭い範囲」「数十分」で、集中豪雨は「同じような場所」「数時間」とされている。後者の方が範囲としては広く、長く降り続くと想定されている。

こういった大雨の原因となるのは積乱雲だ。1つの積乱雲の寿命はせいぜい1時間ほどで、もたらす降雨は数十ミリくらいだから、局地的大雨は1つの積乱雲でもその原因たりうる。一方で、何時間にもわたって100ミリを超えるような雨を降らすには、複数の積乱雲が組織化しないと無理だ。

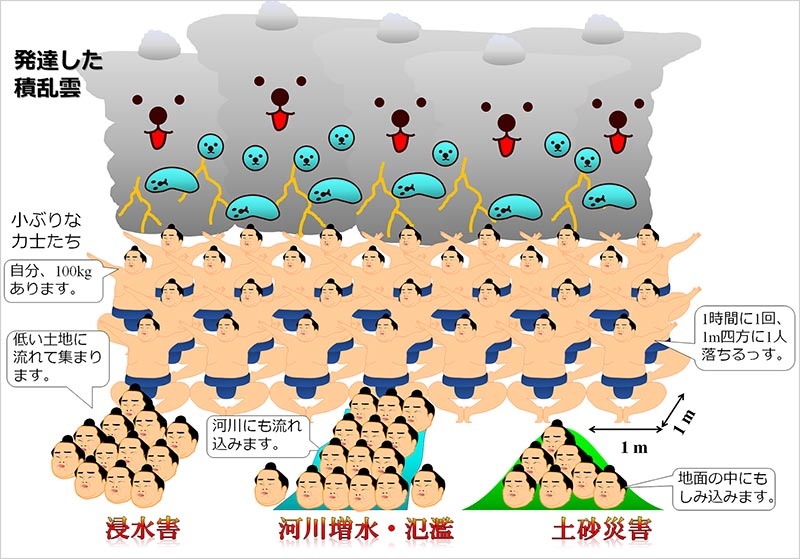

「1時間に100ミリメートルの雨って、想像できますか。」と荒木さんは言った。

「1時間の間に100ミリメートル、つまり、10センチの水がたまるということですから、1メートル四方あたりの重さとしては100キログラムです。つまり、1時間に一度、体重100キロの小ぶりな力士が落ちてくるのと同じだと考えてください。その雨の中では、もう視界を奪われて、雨滴が地面を叩きつける轟音以外聞こえなくなります。滝の中にいるような圧迫感だとよく言われますね。」

1メートル四方の地面に、小ぶりながら立派な力士が降臨する姿を想像すると、なにやらものすごいことであるのはよく分かる。それも隣の1メートル四方にも、またその隣の1メートル四方にも同じように降ってくるのである。恐ろしい。

「局地的大雨も集中豪雨も、局地的な現象ですから、たしかに予測は難しいんです。今は、予測に成功することもありますが、でも、予測できないことも多いので、精度を上げていくのはやはり大事です。積乱雲ができるには、下層の空気を持ち上げるメカニズムが必要です。このメカニズムにもいろいろありまして、まずは関東地方の話をしましょう。」

具体例に入る前に注釈しておきたいのだが、積乱雲というと「夏休みの象徴」ともいえる入道雲を想像する人が結構いるようだ。しかし、ちょっと違う。入道雲は雄大積雲のことで、積乱雲の弟分だ。入道雲がさらに成長して、雲頂が成長限界(対流圏の界面)に達すると、横に広がりだして「アンビル」という構造を見せたり、高空のジェット気流の影響でてっぺんが毛羽立ったり、吹き飛ばされた氷晶からなる巻雲を伴ったりするようになる。この規模になったところで、積乱雲と呼ぶ。坊主頭の入道雲には、まだまだ上に成長の余地がある(なお、積乱雲になっても、頭がてらっとした「無毛」のままの場合があるので、入道雲だと思っていたら、実は成熟した積乱雲だったということもありうる。ここでは入道雲=積乱雲ではないと知ってもらえればよいと思う)。

多毛積乱雲(左)と、積乱雲の弟分である雄大積雲(右)。てっぺんの形に注目。積乱雲では雲頂はだいたい横に広がり、鍛冶で使う作業台の「アンビル(かなとこ)」に似る。雷やにわか雨、雹などを伴うのも特徴。対して、雄大積雲のてっぺんあたりはカリフラワーのような形をしており、雷や雹は伴わない。(写真提供:荒木健太郎)

いずれにしても、こういう雄大積雲や積乱雲は、下層の大気がなんらかの原因で持ち上げられて、持ち上げられた先の周囲の大気との関係で、自ら上昇し始めることで始まる。最初の上昇のきっかけは外から与えられる必要があり、それを「対流の起爆」と呼んでいる。起爆が起これば、その後、積乱雲は自ら成長していく。

起爆の原因となりうるのは、こんなふうだ。

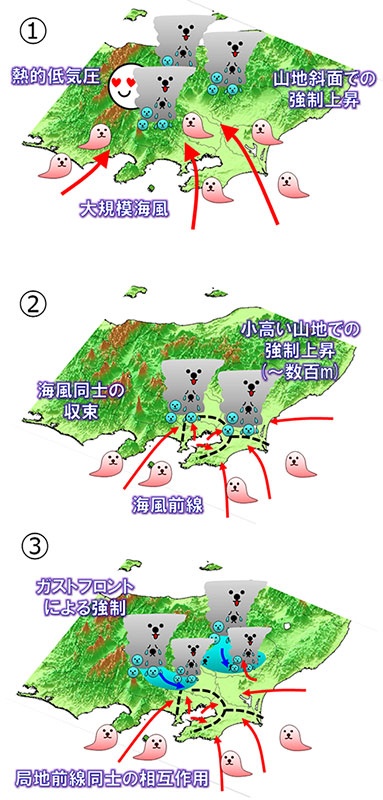

「晴れて気温が上がる夏の日には、関東甲信地方では大規模な海風が発生します。海上から内陸に向かう風なので水蒸気がたくさん含まれています。それが、山地に当たって上昇することで起爆がおきます。これはまだ比較的予測しやすい場合です。」

この場合、山という目に見えるものによって空気の塊(つまりパーセルくん!)が持ち上がり、起爆が起きる。荒木さん自身が、マイクロ波放射計(後述)という装置を使って、水蒸気分布を調べ、そのメカニズムをあらわにした研究がすでにある。

「水蒸気をたっぷり含んだ海風が吹き込んできて、高度1.5キロくらいまでの厚さで水蒸気量が増えるんです。よく『大気の状態が不安定』といいますが、下層の水蒸気量が増えるほど不安定になり、不安定の度合いが大きいほど積乱雲は少しの持ち上げでより高くまで発達できるようになります。日中12時ぐらいにかけて不安定度がピークになって、それから降水が始まり、その降水ピークは17時です。そうやって、大気の不安定な状態が解消されるわけです。山で発生する積乱雲は、どこかで発生しそうだということはある程度は予想できつつあるんですが、正確な予測はいまだ難しい状況です。私たちがやったこういう観測って、それまでなかったので、積乱雲発生のプロセスを理解していって、予測モデルを改良していけるかな、というところです。」

ただし、局地的大雨の予測には、さらに難しい場合がある。

「──海風がさほど強くない状態ですと、茨城沖の鹿島灘や千葉の九十九里浜、東京湾、神奈川の相模湾などから別々に陸上に吹き込んだ海風同士が、内陸でぶつかって収束し、上昇気流が生じることで対流の起爆が起きることもありますね。こちらは山という地形に限定されないわけです。」

「──いったん出来た積乱雲が、別の積乱雲に関与する場合があります。積乱雲は衰弱していく時に下降流が強くなるわけですが、その下降流が地表で吹き出すいわゆるガストフロント同士が、衝突したり融合したり交差したりすると、やはり上昇流ができて新たな対流の起爆が起きることがあります。またガストフロントと海風が作用することもあります。こういう場合、ひとつ前の積乱雲まで正確に予測できないといけなくなって、とても予測がむずかしくなるんです。」

山があって水蒸気を含んだ風がぶつかり「対流の起爆」が起きる場合、山という地形が特定される分、ちょっと予測が楽になる。しかし、海風が収束する場所や、ましてやすでにできた積乱雲の下降流が次の積乱雲の「起爆」にかかわる場合など、考えるだけでややこしい。

「結局、山地での研究につづいて、他の場所でも、気温や風、水蒸気の観測を高密度・高頻度にとっていくというのが今やっていることです。特に水蒸気の観測って今、注目されていますね。雲って水蒸気がベースになってできるわけですが、レーダーで観測できるのは、雲の中で水滴や氷の粒が成長した後なんです。水蒸気の状態では見えません。だったら、その雲になる前の水蒸気がどの高さにどのくらいあるのか。マイクロ波放射計を使って観測して、積乱雲の発生前からの予測をしようというのが、今、私がやってる取り組みですね。」

マイクロ波放射計というのは、レーダーのようにみずから電波を発して反射波を見るのではなく、水蒸気、酸素、雲水などが発している放射(電波)を観測して、水蒸気分布や気温分布を求める。この方法自体、荒木さんたちのチームが開発して、良好な結果を得ている。前述の山地での積乱雲の研究や、2012年につくば市で起きた竜巻を観測して、その竜巻を生んだ積乱雲の発生環境について観測値を得るなど世界的にも貴重な知見を生み出している。

なお、それは今、荒木さんの研究室の建物の屋上にあるのだが、観測をするために、荒木さんが日々、戦っているのは、なんと、カラスだ。

「特殊なセンサーを包むドームに、特別な柔らかい素材を使っているんですけど、そこにカラスが穴を開けちゃうんです。そこから雨水が入ると故障の原因になってしまって、馬鹿になりません。1台数千万とかするんで。それで、トゲトゲをつけてみたり、釣り糸を張ってみたり(笑)。この釣り糸がわりと効果があって、今は大丈夫なんですけど。」

様々なレベルでの苦労がありつつも、精緻な観測ができるようになって、やがて予測可能なものになっていくというのはたのもしい。

もっとも、それだけではダメだと荒木さんは強調した。

「こうやって積乱雲を予測できるようになっても、それでも、情報を知らずにいきなり出会った人にとってはやはりゲリラ豪雨なわけです。情報を自分からとりにいって活用するのは、結局、ふだんから空を見上げて雲を見ていたり、気象情報やリアルタイムのレーダーを見たりして能動的になっていないと。それに、防災をしようと気を張ってしまうと、いずれ疲れてしまってなかなか長続きしない。だから、楽しみながら、雲で遊んだり、雪の結晶で遊んだりしていて、自然と防災力が高まるといいなと思っているんです。」

なるほど、そういうことか。荒木さんが「雲を愛でるのと、危険な雲を見分けるのは、裏表」であると言った真意が理解できた。雲愛というのは、雲を愛でることには違いないけれど、それは雲をより深く知り、正しく恐れることにもつながって、防災力をも高めるものなのだ。

多くの人がそんな態度を身に付けたら、きっと、不意打ちを食らうゲリラ豪雨というのはほとんどなくなって、「ただの通り雨」くらいになるのかもしれない。降るたびに被害がある関東の雪も、分かっていたら前日のうちに自動車のチェーンや滑りにくい靴を用意したり、そもそも予定を整理して大きな移動をせずに済むようにできるかもしれない。

雲を楽しみ、自分や家族や友人をまもることができるというなら、言うことはない。

そのためにも、日々、雲を見上げては愛で、雲友の輪を広げようではないか!