第4回 | 雲を愛する研究者が思わず興奮した「最高の雲」

気象研究所の研究官、荒木健太郎さんは、自らを「雲研究者」と呼ぶ。

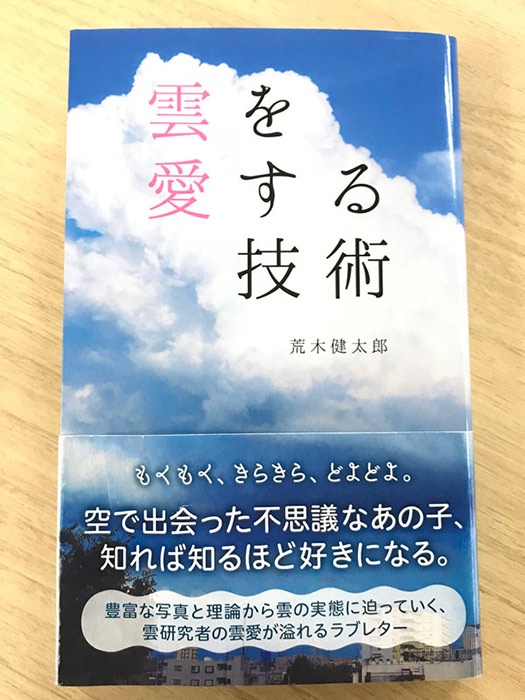

「雲愛」という言葉を使い、雲を愛する仲間「雲友」の輪を広げようと呼びかける。最近出たばかりの荒木さんの著書のタイトルはまさに「雲を愛する技術」だ。

さらには、ネットをフル活用した「#関東雪結晶 プロジェクト」や「霜活」、さらに日々Twitterなどで公開される雲の写真などから、荒木さんのことをポップな研究者だと感じている人が多いかもしれない。

では、荒木さんはどんな道筋でここにたどり着いたのだろうか。さぞかし雲ばかり眺めているような少年時代を過ごしてきたのだろうと想像する。

ところが、そうでもなさそうなのである。

「高校くらいから気象には興味があったんですが、今みたいに『雲愛』だとか言っていたわけではないんです。数学が好きだったんで、数学を応用して研究できるような分野として気象を意識していて、進路にも考えていました。それでも、大学は最初、経済学部だったんですよね。」

経済学部と聞いてなるほど、と思う。いわゆる「文系」に分類されがちだが、現代の経済理論は高度に数学化されているし、追究しようと思ったら数学適性は必須だ。数学を応用して研究したい高校生が、気象学と経済学を進路に並べて考えるというのは納得できる。

とはいえ、荒木さんは経済学部に入ってから違和感にとらわれる。

「経済学って、数学を駆使してやるもんだと思ってたんですけど、僕が入った時のその大学では、経済学部の先生たちもこっちは文系だというふうに分けて考える人が多くて、あまり数学的な理論をやっている人に出会えなかったんです。結局、1年でやめて、気象大学校に入り直しました。」

今の経済学には、計量経済学という分野もあり、数学的に精緻な議論をしているはずなのだが、不運なことに荒木さんは、その時、よい出会いに恵まれなかった。しかし、おかげで、気象学の世界は、雲愛を語り、霜活の楽しさを伝える、ポップな雲研究者を得た。

「気象大学校では、やっぱり数学やりたいという意志があったんで、大気の挙動を記述する気象力学という分野があるんですけど、その専門の先生に1年の時からセミナーをしてもらって、ひたすら紙と鉛筆で数式展開をしてました。当時は、温帯低気圧の理論をやっていたんですけど、低気圧が発達する際の波動や擾乱(注:ここでは、大気が乱れること。)など、いろんな現実的な項を入れて、いかに美しく解けるかがんばってましたね。もちろん、数値シミュレーションみたいなこともするんですけど、でも、その時点では、現実がどうなっているかというよりも、数学的な関心の方が強かったと思います。」

荒木さんが書いた一般書を読んだことがある人なら、この時点で「なるほど」と思うかもしれない。低気圧や雲の中で起こっていることについて、荒木さんの説明は背景に「数式愛」が透けて見えるほど詳細だ。「パーセルくん」という「空気の塊」のゆるキャラを登場させつつ、実際にそこで表現されているのは、本来は数式で表されているのであろう雲の中の物理過程だと言われれば、とても納得できる。

そもそも「パーセル」というのは、気象学ではある程度まとまった空気の塊をひとつのものとして扱う時の言葉だ。

では、荒木さんにとって、現在に至る転機はどこにあったのだろう。

「2014年に、はじめて一般書を書いてから、雲が今みたいに好きになりました。その時に、初めて雲の『心情』を考えたんですよ。空気の塊のキャラ、パーセルくんを使って、積乱雲の一生を考えてみたり、ですね。」

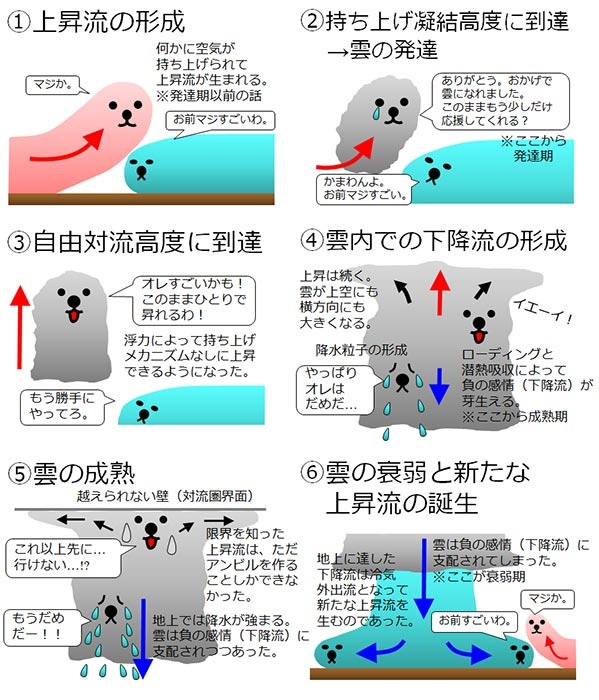

荒木さんが描く「積乱雲の一生」の中で、パーセルくんは実際に「感情を持つ空気の塊」だ。積乱雲ができるには、まず何らかの理由で空気の塊が持ち上げられて上昇気流を作らなければならない。たとえば、冷たい空気に温かい空気が持ち上げられる場合など。冷たいパーセルくんと温かいパーセルくんとの間で、

「お前、マジすごいわ。」

「マジか。」

などと言葉が交わされる。

やがて、温かいパーセルくんが自発的に上昇しはじめると、

「オレ、すごいかも!このままひとりで昇れるわ!」

「もう勝手にやってろ。」

ということになる。

そして最終的には越えられない壁(対流圏界面)に達し、降水などをきっかけに、パーセルくんは負の感情(冷たい下降流)に支配されて、「もーだめだー!!」と雲は衰弱していく。積乱雲は、いい気になって成長したにもかかわらず、自らの負の感情で自滅する自虐キャラなのである。

ただし、希望(?)もある。地上に達した下降流は新たな冷たい外出流のパーセルくんとなり、別のパーセルくんを持ち上げて上昇流を生む。「お前、マジすごいわ。」などと言いながら……。

ユーモラスだが、きっちりついていくにはそれなりに集中力を要する。やわらかい言葉の背後には必ず物理過程があり、数式は使わずとも数式に忠実。そんな筆さばきだとぼくには思える。しかし、それと同時に、荒木さんは、雲のことを「この子は格好いい。」などと愛しげな目で語るのである。

というわけで、ポップな雲研究者荒木さんは、実はゴリゴリの数式愛の人であり、同時に雲愛の人である。雲を愛する技術は、数式に裏付けされている! そのように理解しておけば、これから荒木さんの一般向けの著作を読む時に、より深みを感じられるに違いない。

さて、そんな硬軟両面から雲に肉薄する荒木さんに聞いてみたいのは、荒木さんにとっての「自分史上最高の雲」だ。

数式的な関心と、あふれる雲愛とが重なり合った頂点にある雲とは?

「この、動画見てください。」と荒木さんは言った。

「2015年8月に、この建物の屋上で撮った雲なんですけど、スーパーセルっていう巨大な雲に伴ってできるウォールクラウドというのを初めて見たんですよ。レーダーの画像を見ていたら、何かが来そうだったので、屋上にあがって張っていまして、それで偶然、これに出会えたんで、テンションが上がりました。実は、日本国内でこういうスーパーセルに伴う雲の時間変化がちゃんと観測されたのは初めてだったので、そのまま気象学会誌に投稿したくらいなんです。」

スーパーセルというのは、長寿命で巨大な積乱雲のことで、強い竜巻を発生させたり、巨大な雹を降らせたりする。遠巻きに見ると、巨大な塔のような雲が、反時計回りにゆっくり回転しているのが分かり、終末もののSF映画に出てきそうなまがまがしい光景になる。

一方、日本ではあまり発生しないし、きちんとした観測例もなかった。だから、つくば市でスーパーセルが発生し、それを荒木さんが見ていたというのは、ただ見た目がすごい雲の写真や動画の記録が残された、というだけでなく、学術的な意味も大きかった。

荒木さんは、動画を再生しながら、解説を続けた。

「私、もう興奮しちゃってます。ウォールクラウドというのは、スーパーセルの雲底からさらに下に伸びる壁のような雲のことなんですが、これ、もう教科書に書いてある通りなんですよね。進行方向の前後に、降水域があって、その間のウォールクラウドの中には強い上昇気流があります。一方で、ちょっと離れたところには、冷たくなって降りてきた空気の塊が外に向けて吹き出す風の強い部分があります。その突風のことをガストっていうんですが、この時も強い風が吹いてますね。そして、ガストが一番強いところがガストフロントです。」

「別の時に、ガストフロントが研究所を直撃したことがありまして、そちらも動画を撮ってあります。風で建物がゆらゆらしたくらいですから、もう私、何を言ってるか分からないですね。」

動画を見ながら、荒木さんは、自身で言う通り、興奮を隠せないのだった。

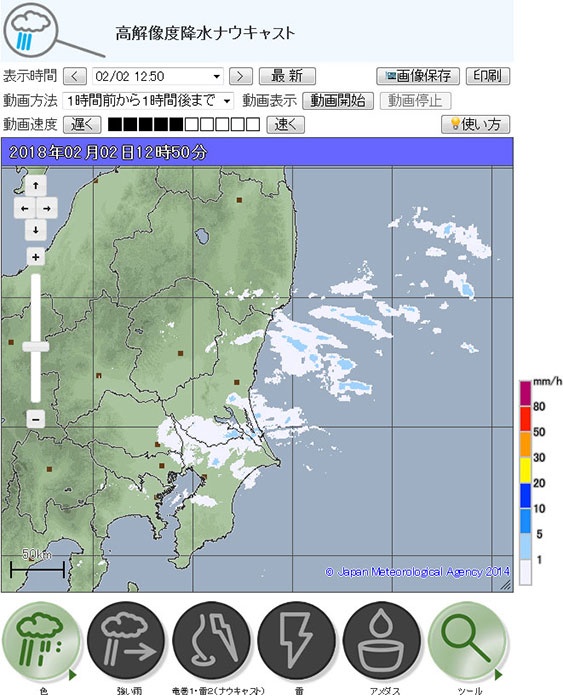

「これ、みなさんにもオススメしたいんですけど、パソコンで仕事をしている人などは、気象庁の高解像度降水ナウキャストなどの情報を開けるようにしておくといいですよ。なにかが近づいてくるぞと思ったら、外を見てみるとこういうのに出会えるかもしれません。私は、大気の状態が不安定な日には、だいたいいつもこうやってレーダーを見ていて、これは何か面白いものかもと思ったら雲が来るタイミングを見計らって屋上で張って、待ってますから。」

もっとも、スーパーセルが来たなら、わざわざ外に出るのは推奨できない。台風の時に海に近づいて波を見ようとするのが危険なように、スーパーセルが通過する時に外出するのにも危険がともなう。

「近づいてきたら、みなさんは屋内に待機してください。でも、僕は研究者だから(笑)」と荒木さんは言うのだが、その点、ちょっと雲を愛するあまり、危険な雲に近づきすぎる人が出てくるのではないかと心配になった。

「いや、それ逆です。実は、ふだんからこうやってレーダーを見て、なんか面白い雲が来るかもしれないとチェックするようになれば、防災にもつながるかなと思っていまして。雲を愛でるのと、危険な雲を見分けるのは、裏表なんですよ。」

このあたりは、後でもうちょっと敷衍(注:例などを挙げて、詳しく説明すること。)して教えてもらう必要がありそうだ。

また、荒木さんが積乱雲(特にスーパーセル)の話題で、テンションが上がるというのも印象深かった。

それは分からなくはないとぼくは思う。地表から立ち上がった上昇気流が、やがて高度15キロほどの対流圏を少し突き抜けて(オーバーシュート)、宇宙に向けた花を咲かすくらいのスケールの現象が目の前で起きるのが夏の積乱雲だ。まさに「雲の王」だ。

その一方で、豪雨や落雷や竜巻などをもたらす雲でもある。

荒木さん自身の研究テーマには、こういった積乱雲にまつわるものもひとつの軸として含まれている。それを次回、伺おう。