第2回 | 関東で「雨か雪か」の予測はなぜ難しいのか

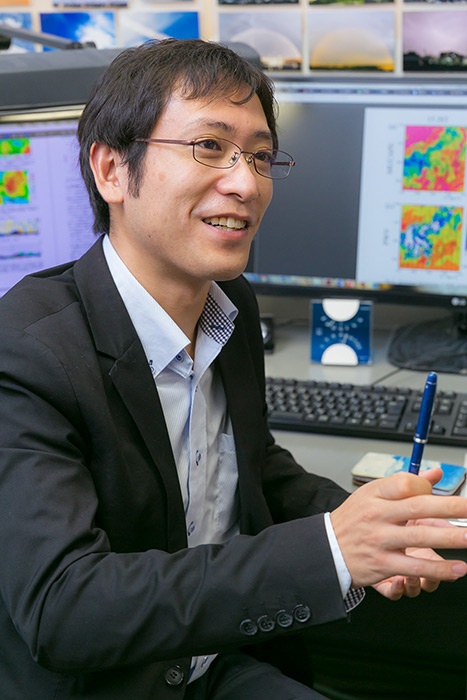

気象庁気象研究所の荒木健太郎研究官が主宰する「#関東雪結晶 プロジェクト」を理解するためには、まず、関東地方の雪の特徴について知っておいた方がいい。

日本海側のように、大陸からの寒気が吹き込み、日本海から熱と水蒸気を得てできた積乱雲が雪を降らす時については、研究も進んでいる。真冬で寒気が充分に冷たければ、雪が落ちてくる途中に解けてしまって雨になる心配もない。いわば問答無用で雪になるとも言える。このような大陸からの寒気は、いわゆる西高東低の冬型の気圧配置の時にやってくる。大局的な気圧配置が重要であるため現状でも上手く予測ができる。

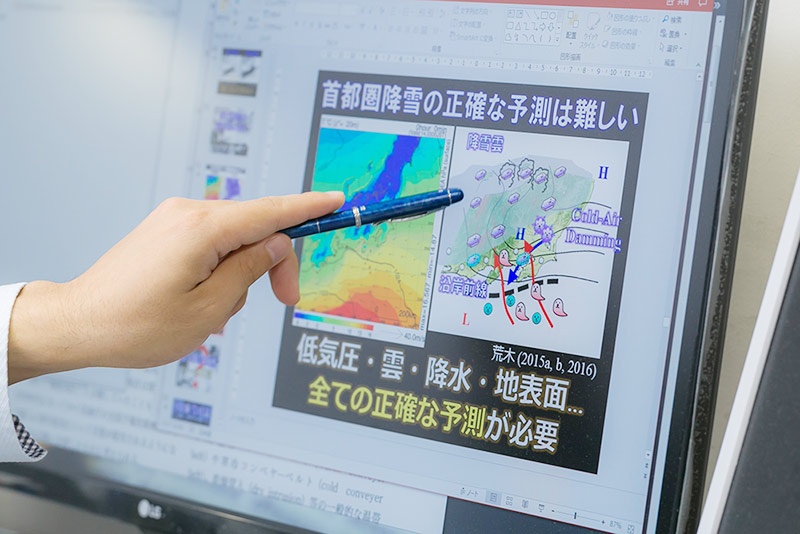

一方で、関東の降雪は、様々な意味で「曖昧」だ。前線を伴った低気圧(南岸低気圧)が太平洋から接近してきて、雨か雪かをもたらすわけだが、雲の中でどんな物理過程が起きているのかもよく分かっていない。おまけに地形など地上の様子も影響して、どういう条件なら雨で、どういう条件なら雪、というふうには簡単には区別がつかない。

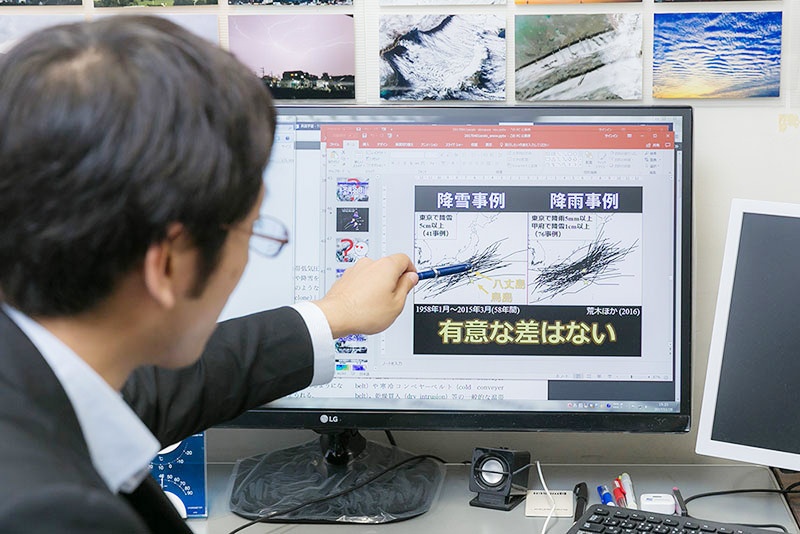

ちょっと前には、南岸低気圧が八丈島より北を通れば南寄りの暖気流が強くて雨、南を通れば北寄りの冷たい風が吹き込んで雪、という説もあったらしいのだが、2014年2月14日、15日にかけての大雪では、低気圧が関東に上陸して(つまり八丈島のはるか北)、なおかつ東京大手町で27センチもの積雪があった。都内の交通はめちゃくちゃになったし、山梨県甲府市や河口湖付近など、雪で流通が停止してしまったところも出た。荒木さんが過去60年分くらいの事例を調べてみたところ、結局、相関はなかったことが分かった。

ちなみに、今年(2018年)1月22日に関東に雪をもたらした南岸低気圧は、八丈島の近くを通過していた。

というわけで、関東の雪の予測をするためには、雪が降る時に南岸低気圧がどんな成長段階にあって、どんなふうに雲が広がって、その雲の中でどんなことが起き、地上がどんな条件で……ということをひとつひとつ現象を理解していかなければならない。

これだけを聞くとまさに五里霧中なかんじがするが、実は、先行研究とも呼べるかもしれない事例が、アメリカにあるのだそうだ。

「関東平野というのはアメリカの東海岸と地理的な特徴がよく似ているんです。北米の東海岸にはアパラチア山脈という山脈がありますが、それがちょうど日本の脊梁山地(注:ある地域の背骨に相当するような大山脈のこと。)に対応していて、やっぱり向こうでも温帯低気圧の通過に伴って雪が降るということが知られてます。その時に、効いてくると言われているのが、コールドエア・ダミング(Cold-Air Damming)と言われる現象です。これが発生すると、北寄りの冷たい風が強化されるんです。」

コールドエア・ダミングは、近いうちにニュース番組のお天気コーナーでも言及されることになるかもしれないキーワードだ。「ダミング」というのは、冷たい空気の塊が「ダム」にためられるようなイメージだろうか。もっとも実際に空気が滞留するわけではなく、入ってきた冷たい東風は、東北から関東北部まで貫く奥羽山脈や越後山脈に阻まれて、南向きに転向する。つまり関東平野に流れ込む北寄りの冷たい風が強化される。これが雪の降る環境に影響を与えているらしい。

「2014年2月の豪雪では、まさにコールドエア・ダミングが発生しているところに南岸低気圧がやってきた例でした。ただ、コールドエア・ダミングが発生すればぜんぶ雪かというとそんなに単純ではなくて、結局、大きな場でどのくらい強い寒気が南下してきているかや、沿岸前線の位置によって雨か雪かはガラッとかわってきます。」

本当にややこしい。だからこそ予測が難しい。

すごく直観的な言い方をするなら、関東地方に降雪をもたらすほど冷やすためには、まずは大規模な寒気の輸送があり、その上でコールドエア・ダミングのように関東を局所的に冷やすためのメカニズムが必要ということなのだろう。しかし、強烈な寒気が南下してきているわけでもない場合には、これだけでは決定的ではなくて、その時にやってきた南岸低気圧や低気圧に伴う雲の状態、地上の状態などで、雨になるか雪になるか変わってしまう。雲の中で起きていることや地上に落ちてくるまでのプロセスが逐一、効いてくる。つまり、最後の最後までどっちに振れるか分からない。

結局、雪になる条件を知るためには、雲の中を観測して現象を知る必要がある。具体的にどんな方法があるだろうか。

「雲の中に入って直接観測をしたいんですが、それがなかなか難しんです。やり方としては、航空機で中に入ったり、雲粒子ゾンデという特殊な観測機器を気球で上げて、画像データを解析したりするんですけど、やっぱり大がかりになるので、なかなかこういう観測はできません。そこで実態把握のために始めたのが、雪の結晶の観測なんです。」

ここでやっと、地上に落ちてきた雪の結晶にまでたどり着いた。

「雪は天から送られた手紙であるという言い方があるじゃないですか。あれは、20世紀の先駆的な雪研究者、中谷宇吉郎博士が残した言葉なんですが、実際に地上に落ちてきた雪を見ていると、それが落ちてくるまでにどんなことが起きたのか分かるんです。雪っていろんな結晶があるのをみなさんご存じですよね。それによって、雲の中が分かるということです。」

2014年2月、この年、2回あった関東地方の大雪で、荒木さんは、降ってきた雪の結晶をスマートフォンで撮影し、研究会での発表の中でその画像を使った。参加した研究者仲間は、それを見て驚いたという。

「研究者の間でも、スマホで研究利用できる雪結晶を撮れるという認識がなかったんです。それも100円ショップのマクロレンズを使えばとても鮮明な写真が撮れる。で、もともと市民が参加する科学的な取り組みを応用した雪の研究をやろうと計画していたので、それなら雪の結晶の画像をテーマにしようということで始めたんですよ。」

これが「#関東雪結晶 プロジェクト」の出発点だ。

スマートフォンのレンズに100円ショップのマクロレンズを取り付けて荒木さんが撮影した写真。左:樹枝六花(じゅしろっか)。右:針状(しんじょう)結晶による雪片。(気象研究所「#関東雪結晶 プロジェクト」のサイトより)

そして、2016年から17年にかけての冬、荒木さんはTwitterで呼びかけて、関東甲信で雪が降った時に結晶をスマホで撮影して、「#関東雪結晶」というハッシュタグで投稿するように呼びかけた(プライバシーに配慮して、メールも可)。

その結果、1万件を超える観測データの収集につながった。

「ソーシャル・ネットワーキング・サービスを使って、関東甲信の人たちに雪が降ったら結晶の写真を撮って送ってくださいとお願いしました。すると、各地から様々な雪の結晶が送られてきて、最終的には1万枚以上の画像が集まったんです。そのうち7000枚以上が解析可能なクオリティでした。こうやってたくさんの市民がネットで参加して雪結晶観測を行う、世界で最初の例になりました。」

気象観測の専用機材がなくとも、スマホなどで雪の結晶を撮影できる時代になったことと、それを簡単に送ることができるネット環境が整ったことなどが大きい。今やほとんどの人がスマホを持っていると言っても過言ではないのだから。

アマチュアが収集したデータとはいえ、写真にしっかり写っていれば、添付してもらった位置情報と併せて、充分なデータになる。プロの研究者がグループで観測をしたとしても、これだけの観測点で、同じ降雪を同時かつ、時間経過も分かる形で観察するというのはまずできない話で、「#関東雪結晶」は、きわだって稠密な観測点を持つ一大観測プロジェクトへと大きく羽ばたいたのだった。