第2回 | サバクトビバッタとは何者か

サバクトビバッタ、という昆虫は、今、サブカルチャー的に著名かもしれない。

人気コミックでサバクトビバッタの能力を持った人間が活躍するものもあるのだが、それ以上に、ある特定の人物が引き起こしたムーブメントの勢いがとまらない感がある。

「バッタ博士」こと、前野ウルド浩太郎。ウルドは、目下、研究の拠点を置いているモーリタニアで名付けられたローカルネームであり、論文を発表する時の名前でもある。

前野さんのブログ「砂漠のリアルムシキング」は2011年にポスドク(博士研究員)として、モーリタニアに向かう直前に始められ、現在も続いている。独特の諧謔を交えた(自虐的ともいえる)語り口が人気を博し、多くの人の目に触れてきた。著書「孤独なバッタが群れるとき」(東海大学出版会)では、主に大学院に入ってから博士号取得前後の研究室でのサバクトビバッタ飼育と実験、成果について語りつつも、やはり抱腹絶倒の筆力で学問の現場からの報告をエンタテインメントとして成立させた。そのようなわけで、今、日本語でサバクトビバッタについて何かを書こうとすると、まずは前野さんに言及することになる。

それでも、やはり最初に押さえておかなければならないのは、サバクトビバッタという昆虫そのもののことだ。そいつは、どんなやつなのか。

日本にもいるトノサマバッタとは同じ科で分類的には近く、つまり極端な乾燥地帯に生息しているトノサマバッタをイメージすれば素人的な理解としてはまず合格だろう。

アジアのトノサマバッタは時々、大発生して農作物に壊滅的な被害を与えてきた。大挙して飛来しては、すべてを食べつくしてしまうのである。日本では開拓時代の北海道の事例がよく引用される。作物どころか家屋の障子紙まで食い尽くしたと言い伝えられるのが凄まじい。最近では、2007年、関西国際空港で開港直前の「第2期島」で大発生し、調査の結果およそ4000万個体がいることが分かったという。航空機の運航上の脅威になりかねないので、大がかりな防除が行われた。その時の写真を見た人なら「なにこのバッタ?」と思ったはずだ。なぜなら、我々になじみのあるトノサマバッタは、緑色っぽいのに対して、こちらはもっと黒っぽい、まるで別の体色だからだ。

ここで覚えておくべきキーワードは、「孤独相」と「群生相」。ふだんぼくたちが見ているトノサマバッタは、孤独相といって、群れることなく、ほとんど単独で生きている。もちろん繁殖する時には、雌雄が集うわけだが。一方、群生相は、幼虫の時代から群れる。なにかを引き金に、そのような行動の変化が起こり、同時に体色など姿形が変化する。だから、いきなり群れて群生相になっているトノサマバッタを見ると、「なにこのバッタ?」となるわけだ。

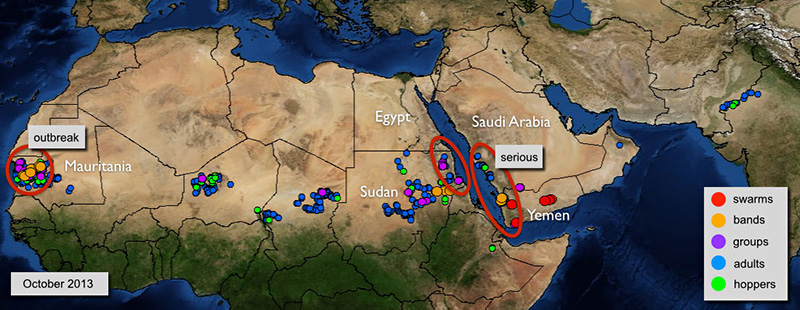

さて、サバクトビバッタも、普段の孤独相から、群生相になると、群れをなして甚大な被害をもたらす。目下、国際連合食糧農業機関(FAO)がモニタリングを行っている害虫であり、アフリカのサブサハラ諸国(注:アフリカ大陸のサハラ砂漠より南側の地域のこと。)や、中東での被害が常に警戒されている。下図はFAOのウェブサイトから引いたもので、ちょうどぼくがモーリタニアを訪ねた頃、群生相の幼虫が発生しているという情報が登録されていた。ほかの地域では静穏のように見えるが、これはモニタリングがきちんとなされているかどうかという問題もあり、必ずしも、モーリタニアだけで群生相の幼虫が出ているわけではなかろう、という説明を受けた。

「自分の目にはかわいらしく映るんですけど、やっぱり群生相になった時の被害というのは、悪魔として恐れられているだけのことはあるんです。」と前野さん。

「農作物の被害は年間400億円以上だと言われていますし、2003~2005年に大発生した時には、防除のために560億円もの費用が使われました。もう、政治・経済が複雑に絡んだ国際的な問題なんです。」

ぼくが前野さんとフィールドに入った時点で、幼虫たちのバンドがマーチングといわれる行進行動を取っていたというのは、前回述べた通り。通り過ぎた後にはぺんぺん草も生えない(というか食べられてしまっている)というまがまがしさとは裏腹に、マーチング・バンドって、つまり鼓笛隊か! という響きには脱力する。しかし、これがやがて成虫になって飛翔能力を得ると、最大で500キロもの長さにわたる、それこそ関東地方を覆い尽くせるほどの群れに発展しかねないそうで、その猛威たるや想像するだに怖い。それほどの力を潜在的に秘めた幼虫の「鼓笛隊」は、さわさわしゃりしゃりと植物を食べる音を響かせつつ行進していくのだった。

前野さんによると、ぼくたちが見たのは、主に三齢幼虫と四齢幼虫からなる混成隊だ。少数だが五齢幼虫もおり、四齢幼虫との違いを見せてくれた。ぼくが一瞬「スズメバチ」に見立てた模様は、実際にはもっと緑がかっていた。三齢と四齢の差は、ぱっと見たところ体の大きさと翅の大きさだ。いずれも、飛翔能力はない。四齢幼虫は、この後、脱皮すると終齢幼虫となり、成虫の一歩手前となる(時々、さらにもう一度多く脱皮するものもいる)。

四齢幼虫と五齢幼虫の比較。向かって右の小さいほうが四齢幼虫。

また、周囲を探索するうちに、さらに小さな生まれたての初齢幼虫を見る機会もあった。

「これ、そうですよ。群生相のものと、孤独相のもの、両方いますね。黒いのが群生相で、緑のものが孤独相です。群生相は、初齢と二齢の時に、体が黒いんですよね。三齢からは、さっき見たような色になります。」

初齢幼虫の群生相(左)と孤独相(右)。

幼虫は孵化した時から、いや、卵として雌成虫の体内で成長している段階から、孤独相になるか群生相になるか運命づけられている。その条件が何かというのは、前野さんがモーリタニアにくる前から、実験室で取り組んできた大きなテーマだ。ぼくがフィールドにいた時期には、群生相の幼虫が大量出現しつつも、孤独相のものもパラパラとみられる状況だった。

そして、とうとう、地面近くを羽ばたき、飛翔するものの姿を見つけたのは、初日の夕方のことだった。ぼくが走り回って、なんとか捕まえてくると、「ああ、成虫ッスね。」と前野さんはこともなげに言った。

前野さんは、ぼくからそいつを受け取ると、翅をこちらにむけてぼくのカメラの前に差しだした。

「古代ヘブライ人は、この翅の模様を見て、ヘブライ語で『神の罰』と書いてあると思ったそうッス。バッタを意味するLocust(ローカスト)という言葉の語源も、『焼け野原』という意味だったそうです。こいつが来た後は何も残らない。天災だ、と。」

成虫が飛んで長距離移動するのは、「マイグレーション」という。地面をマーチングしているのではなく、飛翔して「渡り」をする。(鳥などの場合「マイグレーション=渡り」は、行って帰ってくる行動をさすが、昆虫の場合は一方向への長距離移動というニュアンスが強いそうだ。念のため)。そして、成虫が群れをなして飛ぶ状態のことは「スウォーム」だ。さいわい、ぼくは「スウォームのマイグレーション」を見ることはなかったが、サブサハラや中東の国々は、常にその脅威におびえなければならないのだ。

日本のトノサマバッタと近縁で、トノサマバッタ同様、群生相となると人々に大きな被害をもたらす。そのような点で、我々と近しいところもあるサバクトビバッタだが、やはりその野生のフィールドはアフリカや中東の砂漠であり、日本の環境とはまったく違う。距離的にも非常に遠い。前野さんの存在で、一気に、この昆虫の存在と脅威が、我々の目の前にくっきりと現れたのである。