第3回 | バッタ博士、サバクトビバッタと出会う

目下、モーリタニアのサバクトビバッタ研究所で、ポスドク(博士研究員)として野生のサバクトビバッタの研究をしている前野さんは、そもそもどうやって、サバクトビバッタの研究に足を踏み入れたのか。

前野さんは、いわゆる昆虫少年だった。ぼくの見立てでは、多くの少年が、一度は昆虫少年になるが、その後、興味を他のことに振り向ける。しかし一定の割合、「生涯昆虫少年」がいて、前野さんもその1人だ。

前野さんのバッタについての強烈な思い出。

「最初にバッタに強烈にインパクトを覚えたのが、小学校のときに読んだ科学雑誌の記事ッス。バッタ見学ツアーが外国で組まれて、見学に来た外国人の女性が緑色の服を着ていたところ、バッタが群がってきて服を食べてしまったという内容で、もう強烈に頭の中に残りました。」

このエピソードはブログにも著作にも書かれていて、かなり有名かもしれない。

さらに……前野さんが昆虫少年としての座右においていたというのが「ファーブル昆虫記」だ。

「将来はファーブル昆虫記を書いたファーブルのような昆虫学者になれたらいいなあというふうな思いを抱いていました。大学を受けるときに、自分は何をしたいのかと考えたら、それを思い出しまして。実家の秋田県から近い、青森県の弘前大学で昆虫学をやってらした安藤喜一先生のところへ行こう! と決めたんです。」

弘前大学で、前野さんが取り組んだのはイナゴを飼育繁殖させた上での脱皮についての研究だ。この時点で、前野さんの昆虫学における方向性にバッタ要素が加わったと言える(バッタとイナゴは違うのだが、ざっくりとした意味で)。ただし、安藤先生の退官と、前野さんの大学院進学の時期が重なったため、前野さんは進学先を外に求めなければならなかった。

前野さんが修士課程から博士号を取得、さらにはその後のポスドク(博士研究員)の最初の3年間、合計8年間も腰を落ち着けることになったのは、つくば市にある独立行政法人農業生物資源研究所。研究所の田中誠二博士は弘前大学出身であり、なおかつ、トノサマバッタの研究をしていた。そして、近縁のサバクトビバッタも比較の対象として飼育していたため、前野さんに本格的に研究してみないかと声を掛けたのだった。このオファーを受けた瞬間、おそらくは生涯続くであろう、前野さんとサバクトビバッタのつながりが始まった。

日本で飼育されるサバクトビバッタは超要注意昆虫として扱われる。厳重な防疫の条件をクリアした上で、輸入害虫を管理するための二重扉の中でのみ飼育が許される。おまけに暑い地域のバッタだから、飼育温度は世界的に31℃と決まっているそうで、前野さんの研究は、夏でも冬でも、朝でも夜でも31℃、まさに常夏の飼育室での「格闘」となった。

そのかいあってか、前野さんの農業生物資源研究所時代は、学問的な意味で非常に生産的だった。師である田中博士とともに出した論文、それもファーストオーサー(注:共著による論文などで、一番目に名前が記される著者のこと。普通、研究や執筆に最も貢献した人が選ばれる。)としてのものが17報、セカンド、サードのものも合わせると22報を数える。すべてを網羅するわけにもいかないので、ご本人のセレクションで「お気に入り」という2報について述べてもらった。

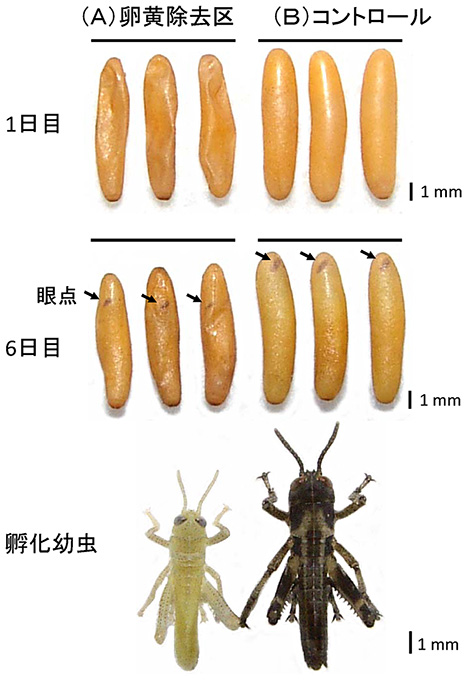

「まず、サバクトビバッタの孤独相と群生相のメス成虫では、産む卵の大きさと数が違うことがすでに知られていました。孤独相は小さい卵をたくさん産み、群生相は数が少ないけれど、大きい卵を産む。で、その大きさの異なる卵からは、色の違う孵化幼虫が出てきます。孤独相の小さな卵からは緑色の、群生相の大きな卵からは黒い色の幼虫が。そこでちょっとした実験を思いつきまして──。」

この話を伺った時点で、ぼくはすでに前野さんから、野生の初齢幼虫、それも群生相と孤独相の両方を見せてもらっていた。本当に体色だけで見るならまったく違うバッタかと思うほどの違いだった。その背景には、母親の体内で卵ができる時にすでに「卵の大きさ」として決定されている要因があるのだという。

「群生相のメス成虫が産んだ大きい卵を無理やり小さくしたらどうなるかと、実際にやってみたんです。卵に穴を開けて卵黄を吸い出して小さくしたら、群生相の黒ではなく、孤独相の緑色の幼虫が孵化してきました。これ、生物学的にもサバクトビバッタの研究の歴史の中でも結構面白い発見だと思ってます。でも、昆虫の卵に穴あけたりするのは、やっちゃいけないっていうか、もう卵を殺すために穴あけるようなものだと思われていて、若さゆえのチャレンジ精神というか、ノリでやってみたらうまくいった、と。」

そして、もう一つ。これは、先の研究と、今のモーリタニアでの研究を直接つなげる内容でもある。

「孤独相で小さい卵を産むメスを実験で使った後で、一つのケージにまとめておいて、そのうち解剖しようと何となく飼育していたんです。そうしたら、そいつらが今度は大きい卵を産み始めたんですよ。これまで1匹ずつでいたのに、急に混み合うことによって、すぐ卵のサイズを変えて、群生相の大きい卵を産み始める現象に気づいたんです。」

一つめの「卵黄を抜き取って卵の大きさを小さくする」実験が、若さゆえの「ノリ」だったとしたら、こちらは、多くの実験、観察を同時進行し、多忙だったがゆえに偶然知り得たある意味で「努力の賜物」だ。

「これ、とても驚くべきことで、他の昆虫では混み合いに反応して卵のサイズを即座に変化させることは知られていなかったんです。田中先生もびっくりして、緻密な実験を計画して調べました。」

サバクトビバッタのメス成虫は4日間隔で卵を産む。砂の中に尻尾を差し込むようにして、一度に50から100個ほどまとめて産卵する。その後、腹の中で4日間、卵を大きくさせてまた産むという周期を繰り返す。では、いつ混み合いを感じると、卵の大きさが変わるのか。そもそも「混み合い」と言っても、ぶつかりあい、匂い、視覚など様々な要素のどれが効いているのか、解明すべきことはたくさんある。

「バッタの体の表面をマニキュアでコーティングして他のバッタが直接ぶつからないようにしてみたり、目を黒く塗って視覚を遮ってみたり、いろいろやりました……その結果、ぶつかり合い、つまり他個体とぶつかるのが一番重要だと分かりました。それも触角でぶつかり合いを感じていました。さらに厳密に、感受期っていうんですけど、いつ、どれくらいの長さで混み合いを感じると卵を変化させるのかも特定出来ました。卵を産む、前後の2日間、つまり、計4日なんです。卵のサイズをS、M、Lサイズとすると、その4日間フルで混み合うとLサイズ、2日間だけだとMサイズ、一切混み合わないとSサイズっていうふうに。」

さらに詳しく伺うと、サバクトビバッタの卵を製造する卵巣小管という器官では、産卵目前のもの、次回産卵分、次々回産卵分などの卵が、成長するソーセージのように連結しており、そのうち一番成長して産卵を目前にしたものはもう混み合いの影響を受けない、そうだ。次回のものが感受期であり、この時期に4日間の混み合いを経験すると、卵サイズがLになる、という。産卵直前にはもう卵は「完成」しているのだろうから、それ以前に感受期があるというのは、理にかなっている。ちょっとヤヤコシイが。

そして、その探究の中での、前野さんがたどりついた仮説とは──。

「メス成虫の体内で卵の大きさを決める特殊なホルモンが出ていて、それに反応してその後卵を大きくするか、小さくするかを決めているという仮説までは、今たどり着いています。」とのことである。

このあたり、興味深いが、細かく語りはじめるときりがない。また、前野さんの書籍の内容とかぶる部分も多いのでこのくらいで。

あえてまとめるなら、サバクトビバッタが、環境(混み合い)に応じて、卵の大きさを切り替えることができ、それが特殊なホルモンによるものだ、という仮説が、前野さんの「実験室」での到達点だ。とするなら、そこからホルモンの特定に進みたいのがスジだと思うのだが、どうだろう。

「もちろん、どういったホルモンで制御されているかまとめるところまでは自分でやりたいと思っています。でも、ちょうどそこで自分が田中先生の研究室を出て行く時期になってしまいまして。そういった仕事はまた将来、自分でラボを持ったときに厳密にやっていきたいと思っています。自分が発見した現象なので特に思い入れが強いですから。」

そして、師の元を離れた博士研究員として前野さんが選んだのが、日本の研究室で飼育されているものではなく、野生のサバクトビバッタが実際にいるモーリタニアだったのである。