第5回 | バッタとバッタ博士といたサハラ砂漠の「幸せ」な時間について

2013年の7月から8月、モーリタニアのサハラ砂漠では雨が降った。

それに伴い、サバクトビバッタも出現した。

ぼくがモーリタニアを訪ねたのは11月。前年の干ばつが嘘のような曇天の中で1泊2日のフィールドへと連れて行ってもらった。

そして、研究所を出てから、わずか数時間後には、「これ、見てもらいたかったんですよ!」と前野さんが言う、幼虫のマーチング・バンドと遭遇していたわけだ。

これをもって幸運! といえば幸運。いや、これを見に来たのだから、胸を張って幸運と言ってよい。

しかし、群生相の幼虫が行進しているのを見ると、こいつらが成虫になって空を舞い、あちこちの作物を食い荒らしたら……と心配にもなる。

その一方で、前野さんは、はじめて野生のサバクトビバッタを見るぼくと同じほど、いや、ある意味、それ以上に興奮していた。「すげー、すげー、興味深い!」と言いながら。

「自分、3年いる中で、幼虫のマーチング・バンドとしっかり会えたフィールドトリップって、これで5回目ですから! 見るたびに、新しい発見があるッスよ。すげー!」

以下、ぼくが前野さんと一緒に、野生のサバクトビバッタといた「幸せ」な時間について述べたい。

幼虫の群生相の行進といきなり出会い、スズメバチみたいな色、質感、サイズの生き物がアリみたいに行進している、みたいな感想を抱いたのは述べた。

一方で、前野さんが非常に感心していたのは、まず「今まで、イメージ的に同じ齢期、つまり同じタイミングで出てきて孵化した幼虫が一緒になっているのを想定してたんですけども、こういうふうに違うステージの幼虫がワーッといっぱい混ざってるっていうのが、はじめてでして、すごく面白い。」ということ。サバクトビバッタの幼虫は同じ時に孵化したものが、そのままずっと一緒にいるように思われてきたそうだ。

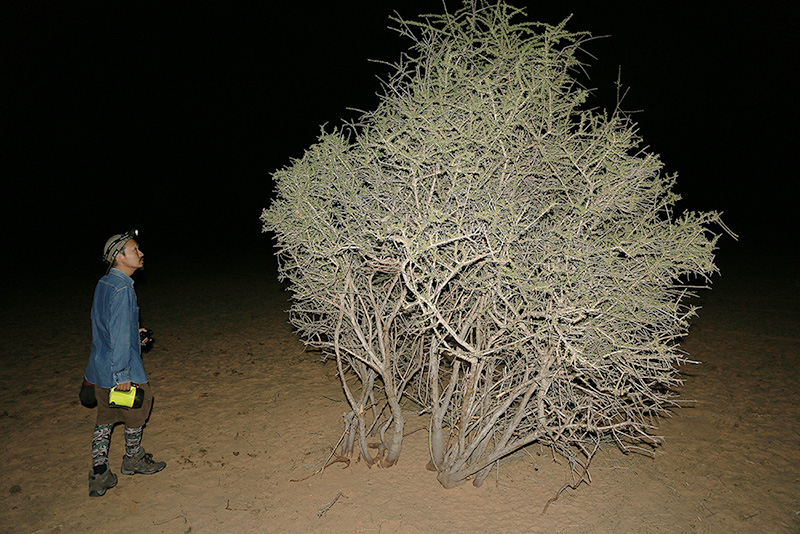

また、「昼間から、シェルターの草木にとどまっているのが多いですね。夜とかには、みんなこういうとこにとどまるんですけど、昼間からというのはあまり見ないです。」というのもあった。

ひょっとすると、前日が雨で、その日も曇天。それほど気温が上がっていなかったことも影響していたかもしれない。

なお、前野さんが歯磨木(歯磨きの木)と呼んでいる灌木は、地元の人たちが歯ブラシとして使っている。遊牧の民ベルベル人の末裔が作った国だけあって、砂漠に自生するこの木をわざわざ採集して、街中で売っているくらいだ。よくかみほぐすと繊維がほどけてブラシ状になる。バッタの宿り木で歯磨きというのはなんとも素敵な習慣だ。

さて、フィールドの続き。

さらにしばらくランドクルーザーで進むと、ドライバーのティジャニがまたも「Ici Ici(ここ、ここ!)」と指さした。

前野さんが「なんじゃこらー。」と驚くものがそこにあった。

周囲に草がなく、砂が露出した裸地だ。そこに幼虫が密集している。

面積としては、大したことない。直径1メートルくらいのほぼ円形で、たぶんたたみ一畳分くらいだろう。遠巻きには、緑色をした池が砂漠にできたように見えた。

「自分、こういうの、見たことないッスよ! 読んだこともないッスよ!」と前野さん。

マーチングというのは、行進であり、草も何もないところにただ密集して動かずにいるというのは、あまり報告されない珍しい行動なのだという。

近づくと、マーチングを再開して、アリみたいな隊列で逃げ始める。ぼくたちは、撮影したり観察したり夢中になっているわけだが、その間、我々の優秀なスタッフたちは、モーリタニア流のお茶を入れてくれて、例えば、前野さんが捕虫網でバッタを捕まえようとしても、「飲め。」とばかりに振る舞ってくれる。実はこの日、「昼飯抜き」でぶっ続けての観察になってしまったのだが、甘いお茶だけは常に忘れないというのが心意気! な人たちなのだった。

とにかく、ぼくは夢中であった。最初は静かだったバッタたちも、周囲に出現した人々のせいで興奮したのか逃げ惑い、ジャンプし、積み重なり、非常に騒然とした状況になった。こういうものも、バッタの逃避行動として興味深いものらしく、前野さんは観察し、ぼくはシャッターを切った。

「こういうジャンプ、はじめて見るッス。敵が近づいてきた時の反応というか、いったいこれが何なのか。こういうふうな群れの行動、もう3年、4年待ってください。そうしたら、学術的に説明します!」という前野さんと、「いや、それ頑張って下さい。待ってます!」というぼくと、双方夢中になってしまい、昼飯抜きになってしまったのが真相である。

本当にすみません。反省しています、スタッフの皆さん。皆さんが「ラマダン(断食月)による、絶食慣れ」(前野さんの表現)している人たちだったからこそ、なんとかなりました。まことに、ありがとうございます。

そんなこんなで、先発隊のキャンプに到着したのは夕方だった。

先発隊というのは、つまり、防除のためのチームのことだ。この季節、常時15チーム以上が、砂漠を走り回り、群生相の幼虫を探している。そして、防除する。前野さんが「国立サバクトビバッタ研究所」と訳している研究所の主目的は、飢饉に直結しかねないサバクトビバッタの大発生の抑制であり、字義通りに訳すと「国立・対バッタ類防御センター」みたいな含みだ。

前野さんは、防除チームから本部に無線で入る情報を得て、どの地域に調査しに行くかを決めている。この日、ぼくたちが見たバッタの群れは、翌日には防除されてしまう予定のものだった。そういう意味では、かなりピンポイントのタイミングで、あの「マーチング・バンド」に出会えたことになる。

防除チームは、今、この地域の群れを重く見ているらしく、3チームが合同でキャンプを張っていた。我々も同じところにテントを張った。と主語を「我々」とするのが申し訳ないくらいだった。前野さんに連れられて防除チームに挨拶しにいっている間にもう設置は終わっていた。助手チームは実に手早い。

なお、防除活動については、次回、述べることにして、ぼくと前野さんはラクダ肉の煮込み(結構脂身がこってり)をライスにぶっかけた夕食の後、ドライバーのティジャニに「ラクダのミルク」(文字通り野趣あふれる風味)を勧められたりしつつ、そのまま夜の観察へ!

「夜間観察は眠るのを忘れちゃうので危険ッス。」と前野さんが言う通り、サハラ砂漠の夜はワンダーランドだ。昼間よりもたくさんの生き物がここぞとばかりにあらわれる。それでも、我々の主たる関心は、サバクトビバッタ。夜になるとやつらは「シェルター」に集まってくる。それが、この日この地域の場合、つんつんしたイネ科植物、パニカムだった。

それにしてもたくさんいるものだ。これだけ多いと、みのった稲穂、いや黄金色に色づいた麦の穂のように見える。

「夜、こうやって身を寄せちゃうと逃げないんスよね。夜はこうやってシェルターに潜む、というのが基本的な行動ですね。きっと、近くの歯磨木にもいるかもしれませんね。」

と、暗闇の中、どこかにあったはずの灌木を探し求め、なかなか見つからず、小1時間後になんとか発見したのだが、そこには1匹たりともサバクトビバッタはいなかった。ふだんはこの木を好むというのに、本当に野生での行動というのは予期しがたい。

しかし、それでもパニカムの茂みに「麦穂」のごとくみのる様子をライトで照らし、地面に映る影絵みたいにして撮影したり、お互いに記念撮影をしたり、他のムシに夢中になっている間に時間は過ぎた。夜の砂漠はテンションが上がる!

特に忘れがたいのは、サバクトビバッタの脱皮するシーンをつぶさに見たことだ。

四齢幼虫が、終齢幼虫になる瞬間。体をもぞもぞ動かしつつ、今や透明な薄膜と化した体の、まず背中がぷちっと割れて、そこからするりぬるりと新たな体が滑り出してくるのは、切なくも美しく、格好良かった。さらにもう一度、脱皮すると成虫になり「悪魔」と呼ばれる存在となることを考えると、悪魔降臨! のようなぞわっとした感覚も覚えるのだが、夜のサハラ砂漠で一個体の脱皮を見る分には、ただひたすら幻想的だった。

日付が変わる頃には、テントに戻った。

小さな寝床では、夢も見なかった。